Geobasis NRW |

|

WMS NW HIST BLATTSCHNITTE

| Service health Now: |

|---|

- Interface

- Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0

- Keywords

- Topographie, Topographische Karte, Historische Karten, Übersicht, Le Coq, Tranchot, von Müffling, Preußische Landesaufnahme, PreuLa, französische Karten, Rheinland, Westfalen, Westphalen, NW, NRW, Nordrhein-Westfalen, Bezirksregierung Köln, Geobasis NRW, Abteilung 7, Geobasisdaten, Landesvermessung, AdV, WMS, WMS_NW_HIST_BLATTSCHNITTE

- Fees

- Die Geobasisdaten des amtlichen Vermessungswesens werden als öffentliche Aufgabe gem. VermKatG NRW und gebührenfrei nach Open Data-Prinzipien über online-Verfahren bereitgestellt. Nutzungsbedingungen: Es gelten die durch den IT-Planungsrat im Datenportal für Deutschland (GovData) veröffentlichten einheitlichen Lizenzbedingungen „Datenlizenz Deutschland – Zero“ (https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0). Jede Nutzung ist ohne Einschränkungen oder Bedingungen zulässig. Eine Haftung für die zur Verfügung gestellten Daten und Dienste wird ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für deren Aktualität, Richtigkeit, Verfügbarkeit, Qualität und Vollständigkeit sowie die Kompatibilität und Interoperabilität mit den Systemen des Nutzers. Vom Haftungsausschluss ausgenommen sind gesetzliche Schadensersatzansprüche für eine Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie die gesetzliche Haftung für sonstige Schäden, soweit diese auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen.

- Access constraints

- NONE

- Supported languages

- No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

- Data provider

-

Geobasis NRW (unverified)

Contact information:

Geobasis NRW

postalisch:

50606 Köln, DeutschlandEmail:

Phone: +49(0)221-147-4994

- Service metadata

- No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Dieser Dienst enthält eine Übersicht über die Blattschnitte der historischen topographischen Kartenwerke vor 1912. Die historischen topographischen Karten, die unter der Leitung durch Le Coq, Tranchot, von Müffling, dem preußischen Generalstab und ab 1875 der Preußischen Landesaufnahme entstanden sind, dienen der landeskundlichen- und siedlungsgeographischen Forschung und wenden sich auch an historisch und heimatkundlich Interessierte.

Available map layers (10)

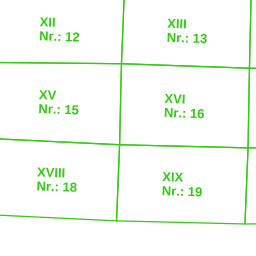

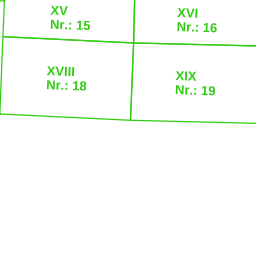

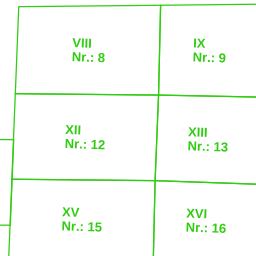

WMS NW HIST BLATTSCHNITTE (WMS_NW_HIST_BLATTSCHNITTE)

Dieser Dienst enthält eine Übersicht über die Blattschnitte der historischen topographischen Kartenwerke vor 1912. Die historischen topographischen Karten, die unter der Leitung durch Le Coq, Tranchot, von Müffling, dem preußischen Generalstab und ab 1875 der Preußischen Landesaufnahme entstanden sind, dienen der landeskundlichen- und siedlungsgeographischen Forschung und wenden sich auch an historisch und heimatkundlich Interessierte.

Le Coq 1795-1813 Blattschnitt (nw_hk_86_lc)

Das heutige Land Nordrhein Westfalen gliederte sich bis in die Zeit der Napoleonischen Kriege in eine Vielzahl geistlicher und weltlicher Territorien. Eine geschlossene topographische Landesvermessung gab es daher nicht. Erst im Jahr 1795 begann unter dem Einfluss der französischen Revolution eine erste systematische Landvermessung unseres Gebietes. Der preußische Generalmajor Carl Ludwig von Le Coq leitete nach dem 'Frieden von Basel' (1795) als Chef der preußischen Observationsarmee die Arbeiten zur Herstellung der 'Großen Karte von Westphalen in 20 Sektionen. Als Vorbild diente ihm die in Frankreich bereits existierende Cassinische Carte Géométrique de la France 1:86.400'. Das Gebiet der 'Großen Karte von Westphalen' erstreckte sich über den Bereich des damaligen Herzogtums Westphalen bis hin zu den Ostfriesischen Inseln, die in dieser Zeit andere Landflächen als heute hatten. Aus zeitlichen Gründen war es Generalmajor Le Coq aber nicht möglich, dieses große Gebiet neu aufzunehmen. Er legte daher mit seinen Offizieren ein Dreiecksnetz über die gesamte Region und bestimmte die Lage von etwa 1.000 Punkten, wobei die Lagegenauigkeit dieser Punkte nach seinen Angaben etwa 100 m in jeder Richtung betrug. In dieses Netz passte er alle vorhandenen Karten der verschiedensten Art ein und ergänzte fehlende Teile flüchtig. Die örtlichen Arbeiten waren im Wesentlichen 1805 abgeschlossen.Von 1805-1813 wurde das Kartenwerk im Maßstab 1:86.400 in Kupfer gestochen. Neben weiten Teilen Nordwestdeutschlands wird fast der gesamte Landesteil Westfalen und das Gebiet des rechten Niederrheins dargestellt. Das Kartenwerk besteht aus 20 Sektionen (Kartenblättern) sowie einem Titelblatt und einer Blattübersicht mit Zeichenerklärung. Die Blätter haben ein Kartenbildformat von ca. 90x56 cm; die Sektion XI hat ein Kartenbildformat von 63x60 cm. Eine Übersichtskarte zum Kartenwerk (Maßstab ca. 1:560.000) wurde von C.F.Klöden (1786-1856) erstmals 1815 mit dem Titel 'Das nordwestliche Deutschland' bzw. 'Generalblatt zu der vom Generalmajor v. Le Coq in 22 Blättern herausgegebenen großen Karte von Westphalen' veröffentlicht.

Tranchot/v.Müffling 1801-1828 Blattschnitt (nw_hk_25_tm)

Unmittelbar nach der Besetzung der linksrheinischen Gebiete durch französische Revolutionsheere im Jahre 1794 wurde eine topographische Aufnahme dieser Gebiete durch französische Ingenieuroffiziere unter der Leitung des Obersten Jean Joseph Tranchot in Angriff genommen. Als Grundlage für diese Arbeiten legte Tranchot 1801/09 ein Dreiecksnetz über das Gebiet westlich des Rheins. Nach den Feldaufnahmeblättern wurden die eigentlichen Kartenblätter mehrfarbig im Maßstab 1:20.000 gezeichnet. Der Befreiungskrieg (1813 bis 1815) machte den topographischen Aufnahmearbeiten durch die französischen Offiziere ein Ende. Durch den Wiener Kongress (1814 bis 1815) und einige Folgeverträge wurden die Rheinlande und Westfalen dem Königreich Preußen zugeschrieben. Ab 1817 führten preußische Offiziere unter der Leitung des Generalmajors Friedrich Karl Ferdinand Freiherr v. Müffling die Aufnahme der linksrheinischen Gebiete fort und dehnten sie nach Osten weiter aus. Die von den preußischen Offizieren aufgenommenen Kartenblätter unterscheiden sich allerdings deutlich von den 'französischen Blättern', da sie nicht deren Feinheit und Detailreichtum besitzen. Beide Kartenaufnahmen der Rheinlande durch Tranchot und durch von Müffling waren ausschließlich der militärischen Nutzung vorbehalten und sollten zur Ableitung von Generalstabskarten dienen. 127 Blätter mit einem Kartenbildformat von 50 cm x 50 cm, 21 Blätter mit einem Kartenbildformat von 47 cm x 45 cm und 23 Kartenblätter in Sonderformaten entfallen auf das Gebiet Nordrhein-Westfalens.

Rheinlande 1816-1840 Blattschnitt (nw_hk_100_fk)

Reduktion der Kartenaufnahme von Tranchot in 15 Blättern durch das 'Dépôt de la Guerre'. Das Kartenwerk mit dem Originaltitel 'Carte topographique des Pays compris entre la France, les Pays-Bas et le Rhin 1:100.000' wurde in Kupfer gestochen und erschien in 1. Auflage 1840, die letzte fortgeführte 4. Auflage wurde 1870/71 veröffentlicht. Sechs Kartenblätter liegen im Gebiet von Nordrhein-Westfalen. Die Kartenblätter haben unterschiedliche Kartenbildformate. Das Blatt Cologne (4) ist ein Halbblatt: Es enthält auf der linken Blatthälfte das Kartenbild und auf der rechten Hälfte die Blattübersicht zum Kartenwerk. Das Blatt Nimègue (1) enthält im oberen rechten Blattviertel den Titel des Gesamtkartenwerks.

Generalstabskarte 1816-1847 Blattschnitt (nw_hk_86_pg)

Die Notwendigkeit, von dem durch den Wiener Kongress weitgehend umgebildeten Staatsgebiet des Königreichs Preußen, in Kürze eine brauchbare Operationskarte zu besitzen, führte ab 1816 zur Herstellung der „Generalstabskarte 1: 86.400, halbe Gradteilung“, welche als unmittelbarer Vorläufer der „Karte des Deutschen Reiches“ (KDR) anzusehen ist. Als Grundlage hierfür dienten Reduktionen aus den Kartenaufnahmen von Tranchot und v. Müffling. Während für den östlichen Teil des preußischen Staatsgebietes das neue Kartenwerk bereits im Maßstab 1:100.000 entstand, wurde im Westen, in Anlehnung an die französischen Kartenwerke von Cassini, Ferraris und v. Lecoq weiterhin der Maßstab 1:86.400 verwendet.Der Kartenrahmen besteht nur aus einem einfachen geraden Strich und bei den fertig ausgearbeiteten Sektionen befindet sich in der Mitte des unteren Kartenrandes ein Linearmaßstab für eine preußische Meile, wobei das Maßstabsverhältnis selbst nicht angegeben ist. Da es noch keine systematische Höhenaufnahme gab, beschränkte man sich bei der Geländewiedergabe auf die Verwendung von Böschungsschraffen. Aufgrund des großen Zeitdrucks bei der Herstellung dieses Kartenwerkes wurde die Kartenaussage auf das militärisch Notwendigste beschränkt. Eine Veröffentlichung unterblieb. Das Kartenwerk umfasst 85 Kartenblätter mit einem Kartenbildformat von ca. 41 cm x 32 cm. Von den 30 zu beziehenden Kartenblättern weisen die Blätter Olpe (Nr. 16) und Berleburg (Nr. 17) keine Geländedarstellung auf. Als Ergänzung zum vorliegenden Kartenwerk gibt die Bezirksregierung Köln, Geobasis NRW die Reproduktion eines handgeschriebenen 'Statistischen Tableaus' der ehemaligen preußischen Rheinprovinz heraus. Diese für militärische Zwecke bearbeitete statistische Erhebung aus dem Jahre 1837 gibt Auskunft über Größe und Bevölkerungsanzahl der Kreise und Regierungsbezirke sowie über landwirtschaftliche und industrielle Erzeugnisse der Region. Das Tableau hat ein Blattformat von 81 cm x 54 cm.

Uraufnahme 1836-1850 Blattschnitt (nw_hk_25_ur)

Der Anlass für die Herstellung der Preußischen Uraufnahme war die Notwendigkeit, nach der politischen Neugliederung Europas durch den Wiener Kongress (1814 bis 1815) ein einheitliches Kartenwerk für das Staatsgebiet des Königreichs Preußen zu schaffen. Als nach den Befreiungskriegen Preußen den Großteil seines alten Staatsgebiets zurückerhielt und u.a. die Rheinprovinz und die Provinz Westfalen neu hinzukamen, standen dem preußischen Militär zunächst nur die von Napoleon zurückgelassenen Tranchot-Karten zur Verfügung. Deshalb beschloss der preußische Generalstab im Jahr 1818, eine neue umfassende topographische Aufnahme der westlichen Provinzen und des übrigen Staatsgebietes durchzuführen. Unter der Leitung des Generalmajors Freiherr von Müffling wurden junge Offiziere im Leutnantsrang zu den Aufnahme- und Kartierungsarbeiten abkommandiert. Jedes Blatt wurde mit Rang und Namen des aufnehmenden Offiziers abgezeichnet. In der Provinz Westfalen wurde mit den Arbeiten 1836, in der Provinz Rheinland ab 1842 begonnen. Als technische Geräte dienten der Messtisch mit Kompass, Wasserwaage und Diopterlineal. Mit dieser für heutige Verhältnisse einfachen Technik entstanden die Blätter der Uraufnahme in bestechender Genauigkeit. Sie wurden anschließend mit großer zeichnerischer Präzision farbig ausgearbeitet. Auch die Uraufnahme wurde anfangs als militärisches Geheimnis gehütet und lediglich für die Bearbeitung der Generalstabskarte 1:100.000 genutzt. Da aber von ziviler Seite immer dringender eine Freigabe der militärischen Karten gefordert wurde, um z.B. Planungen für den Straßen- und Eisenbahnbau zu erleichtern, entschloss man sich ab 1868, die vorhandenen Blätter zu vervielfältigen und zu veröffentlichen. Ursprünglich hatte die Uraufnahme ein eigenes Nummerierungssystem ohne Blattnamen. Aus Gründen der Vereinfachung wurden zu einem späteren Zeitpunkt die Reproduktionen mit den Blattnummern und Blattnamen der heutigen DTK25 versehen. Beim Blatt 4506 Duisburg handelt es sich um eine Farbrekonstruktion des seit 1945 verschollenen Kartenblattes, wobei die Farbgebung aus den Grauwertstufen einer überlieferten einfarbigen Kopie sowie den angrenzenden Kartenblättern ermittelt wurde.

Rhld./Westf. 1837-1855 Blattschnitt (nw_hk_80_rw)

Aufgrund der Tatsache, dass in Frankreich ein neues verbessertes Kartenwerk die veraltete Cassinische Karte ablösen sollte und die Leistungen der französischen Militärkartographie nach wie vor weit über den bis dahin erschienenen deutschen Arbeiten lagen, sah man sich in Preußen veranlasst, sämtliche vor 1830 erfolgten Aufnahmen wegen ihrer Mängel zu wiederholen. In Verbindung mit den Wiederholungsaufnahmen der Rheinprovinz bis 1855 und den Blättern der Uraufnahme der Provinz Westfalen entstand das aus 72 Blätter bestehende Kartenwerk 'Topographische Karte der Provinz Westfalen und der Rheinprovinz im Maßstab 1:80.000'. Während Höhenpunkte und TP-Zeichen weiterhin in der Karte fehlen und die einfache Kreuzsignatur für die Kirchen beibehalten wird, ist jedoch der umfangreiche Karteninhalt auffallend. Zeitgeschichtlich interessant erscheint bei dieser Karte das erstmalige Auftreten der Telegraphensignatur. Typisch allerdings bleibt die noch immer fehlende Darstellung von ausländischen Gebieten. Von den 50 im Gebiet von Nordrhein-Westfalen vorliegenden Kartenblättern hat jedes Kartenblatt ein Kartenbildformat von ca. 45 cm X 35 cm.

Dt. Reich 1868-1903 Blattschnitt (nw_hk_100_kdr)

Die Karte des Deutschen Reiches 1:100.000 (KDR), auch als Generalstabskarte bezeichnet, war das erste Kartenwerk größeren Maßstabes, das flächendeckend für das gesamte Gebiet des im Jahr 1871 neu gegründeten Deutschen Kaiserreiches vorlag. In einem Abkommen vom 4. März 1878 beschlossen die Staaten Bayern, Preußen, Sachsen und Württemberg die Herstellung dieses Kartenwerkes nach einheitlichen Richtlinien. Baden und Hessen beteiligten sich zunächst nicht an der KDR, obwohl sie über eigene Landesaufnahmen verfügten. Es sollten noch rund 30 Jahre vergehen, bis das komplette Werk, das allein für Preußen aus insgesamt 542 Kartenblättern bestand, im Jahr 1909 flächendeckend vorlag. Neben der einfarbigen Ausgabe wurde ab 1899 mit der Herstellung einer dreifarbigen Ausgabe B der KDR begonnen. Von dieser Ausgabe wurden bis 1929 insgesamt 301 Blätter fertig gestellt, bis die weitere Bearbeitung in der Folge der Weltwirtschaftskrise von 1929 aus Geldmangel eingestellt wurde. Der Karteninhalt der KDR ist im Verhältnis zum Maßstab außerordentlich reichhaltig und gut gegliedert. Das ortsverbindende Wegenetz ist vollständig wiedergegeben und bei der Darstellung der Ortschaften ist der Unterschied zwischen geschlossener und offener Bauweise klar zu erkennen. Ferner wurden die Verwaltungsgrenzen bis zur Kreisgrenze hinab dargestellt. Als Herstellungsverfahren wurde der Kupferstich verwendet, der in der damaligen Zeit die qualitativ höchste zeichnerische Präzision ermöglichte. Für die Wiedergabe der Geländeoberfläche wurde an Stelle der für den Maßstab 1:25.000 vorgesehenen Höhenlinien auf die frühere Schraffendarstellung in einer kombinierten Methode nach Lehmann und von Müffling zurückgegriffen, die nach damaliger Auffassung eine feinere Modellierung der Böschungen gestattete und damit eine plastischere Wiedergabe des Geländes ermöglichte.Jedes Kartenblatt hat ein Kartenbildformat von ca. 35 cm x 28 cm.

Lippe 1881-1883 Blattschnitt (nw_hk_25_lippe)

1881-1883: Fürstenthum Lippe, 1:25.000; nach Grundsteuergemarkungskarten

Neuaufnahme 1891-1912 Blattschnitt (nw_hk_25_ne)

Über einen Zeitraum von nahezu 50 Jahren seit dem Beginn der Landesaufnahme waren die Uraufnahmen selbst wegen des mangelnden militärischen und zivilen Interesses nicht mehr vervielfältigt worden. Erst um 1860 wandelte sich das Interesse von ziviler Seite her. Besonders von Seiten des Bergbaus bestand ein wirkliches Verlangen nach Karten im Maßstab 1: 25.000. Ab 1868 stellte der Generalstab diese Kartenblätter, die ursprünglich nur für die Ableitung von Folgemaßstäben herangezogen werden sollten, dem Preußischen Handelsministerium zur Verfügung. Da die jetzt veröffentlichten Kartenblätter aber bereits zwischen 1836-1850 aufgenommen worden waren und erst 20 Jahre später ohne weitere Aktualisierungen in den Handel gelangten, wurden sie in einigen Teilen Preußens abgelehnt. In der Folgezeit wurde der Ruf nach aktuellen Karten immer dringlicher. Der Grundstein für die Neuaufnahme war somit gelegt. Ab 1875 wurde das gesamte preußische Staatsgebiet noch einmal neu aufgenommen, nunmehr in der durch die Internationale Meterkonvention von 1875 vereinbarten Maßeinheit Meter. Man übernahm von den Urmesstischblättern lediglich den Blattschnitt, die Projektion und den Maßstab. Die Geländewiedergabe erfolgte nicht mehr in einer Schraffendarstellung, sondern erstmals in Form von Höhenschichtlinien, wobei als Bezugspunkt für eine einheitliche Höhenangabe in ganz Deutschland eine als Normal-Null bezeichnete Niveaufläche eingeführt wurde. Im Vergleich zur Uraufnahme lassen sich in dieser Neuaufnahme deutlich die modernen kartographischen Gestaltungsgrundsätze erkennen wie z.B. die Gliederung des Wegenetzes, die Darstellung und Begrenzung der Vegetation , die Wiedergabe der Verwaltungsbezirke sowie die Beschriftung und der Blattrand, die bis heute den Inhalt und das Aussehen der amtlichen topographischen Landeskartenwerke prägen. Als Herstellungsverfahren wählte man überwiegend die Gravur auf Kupfer oder die Zeichnung auf Lithographiestein. Ursprünglich hatte die Neuaufnahme ein eigenes Nummerierungssystem, welches aber später aus Gründen der Vereinfachung auf die Blattnummern und Blattnamen der heutigen DTK25 angepasst wurde.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.